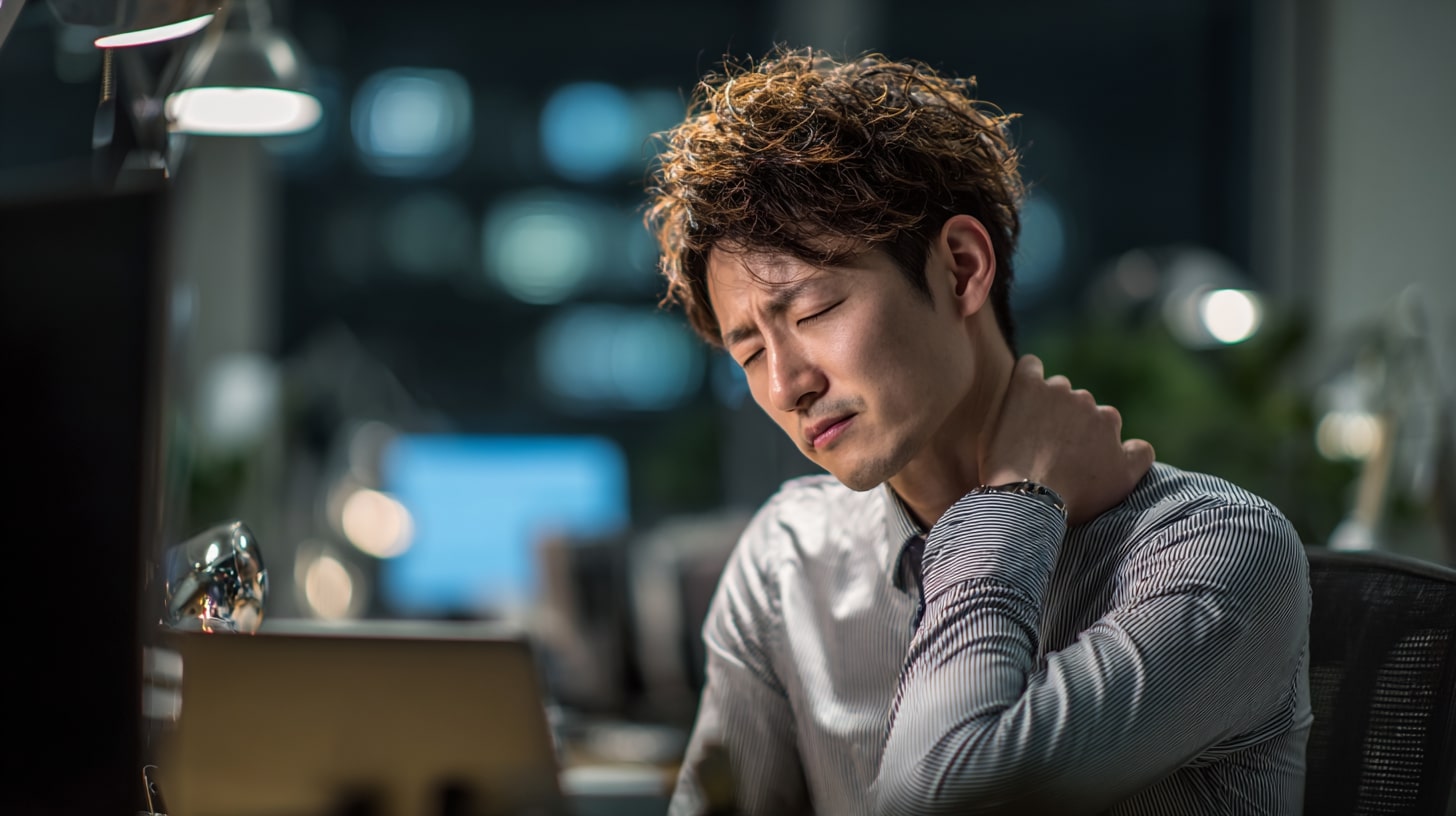

「毎日、肩が岩のように凝っている」「鎮痛剤が手放せないほど頭が痛い」

そんな慢性的な不調に悩まされ、整形外科や内科を受診しても「特に異常はない」と言われ、途方に暮れていませんか。

実は、その原因不明の頭痛や肩こり、そして首の凝りの根源が、「噛み合わせ」、つまり顎関節症(がくかんせつしょう)にあるケースが少なくありません。

私は30年以上にわたり、総合歯科医院で多くの患者様の口腔の健康に向き合ってきました。

長年の臨床経験から痛感するのは、口の中の健康は、単に「歯」だけの問題ではなく、全身の健康、そして人生の質(QOL)に直結しているということです。

この記事では、歯科医である私、大井美智子が、顎関節症が頭痛や肩こりを引き起こすメカニカルな仕組みを分かりやすく解説します。

そして、現代人に急増している「かくれ顎関節症」の最大の原因と、ご自宅で簡単にできるセルフチェック、そして歯科医院での最新の治療法までを、患者様目線で丁寧にお伝えします。

「この記事に出会えて本当に良かった」と感じていただけるよう、専門的な知見と、現場で培った知恵を込めてお話ししますね。

目次

なぜ顎の不調が全身に波及するのか?顎関節症と頭痛・肩こりのメカニズム

「顎の関節」と「肩こり」や「頭痛」がどう繋がるのか、不思議に思う方もいるかもしれません。

しかし、私たちの体は、頭蓋骨を支点とした一つの連動したシステムとして機能しているのです。

顎関節と首・肩の筋肉の密接な連動

顎を動かす筋肉、特に咀嚼筋(そしゃくきん)と呼ばれる筋肉群は、首や肩の筋肉と非常に密接に繋がっています。

- 咬筋(こうきん):頬のあたりにある、最も強力な筋肉。

- 側頭筋(そくとうきん):こめかみのあたりにある筋肉で、頭の側面まで広がっています。

これらの筋肉が、歯ぎしりや食いしばり、あるいは噛み合わせのズレによって長時間緊張し続けると、その緊張がすぐ隣にある首の筋肉へと伝わります。

さらに、首の筋肉の緊張は、肩や背中の筋肉へと波及し、慢性的な肩こりや首の凝りを引き起こすのです。

特に側頭筋の緊張は、そのまま緊張型頭痛として認識されることも少なくありません。

姿勢の変化と血行不良の悪循環

顎関節に痛みや違和感が生じると、私たちは無意識のうちに、その痛みをかばうような姿勢をとるようになります。

例えば、顎の負担を減らそうと頭を前に突き出すような姿勢になったり、片側の顎の痛みを避けるために顔を傾けたりするのです。

この不自然な姿勢が、首や肩の筋肉に過剰な負担をかけ、血行を悪化させます。

血行不良は筋肉に疲労物質を溜め込み、さらなる筋肉の緊張と痛みを招くという、まさに「顎の不調→姿勢の悪化→頭痛・肩こり→さらに顎の不調」という悪循環を生み出してしまうのです。

噛み合わせのズレは、単に口の中の問題ではなく、全身のバランスを乱す「歪みの起点」になり得ることを覚えておいてください。

顎関節症の「3大症状」と知っておきたい基礎知識

顎関節症は、顎関節や咀嚼筋の障害をまとめた病名であり、その症状は多岐にわたりますが、主に以下の3つが代表的です。

顎関節症の主な症状(痛み、音、開口障害)

| 症状の分類 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 1. 痛み(疼痛) | 顎関節(耳の穴の前あたり)や、頬、こめかみの咀嚼筋に痛みがある。口を開け閉めする時や、硬いものを噛む時に痛む。 |

| 2. 関節雑音(音) | 口を開け閉めする際に、耳の前で「カクカク」「ポキッ」という音や、「ジャリジャリ」という砂利を踏むような音がする。 |

| 3. 開口障害 | 口を大きく開けられない。人差し指から薬指までの指3本を縦に揃えて口に入れることが難しい。 |

これらの症状のうち、一つでも当てはまれば、顎関節症の疑いがあります。

ただし、関節雑音(音)のみで痛みがなければ、特に治療の必要がない場合もあります。

顎関節症を引き起こす複数の要因(ストレス、悪習癖など)

以前は「噛み合わせの悪さ」だけが原因と考えられていましたが、現在では複数の要因が絡み合って発症するという見方が一般的です。

顎関節症の発症に大きく関わる要因は以下の通りです。

- 精神的・身体的ストレス:緊張や不安が、無意識の食いしばりや歯ぎしりを誘発します。

- 悪習癖:頬杖、うつぶせ寝、片側だけで噛む癖、そして後述するTCH(歯列接触癖)など。

- 噛み合わせ・歯並びの異常:特定の歯に過度な負担がかかる場合。

- 外傷:顎への強い衝撃や、無理な開口など。

特に、ストレスや悪習癖が原因で起こる「筋肉の使いすぎ」によるI型(咀嚼筋の障害)が最も多いタイプです。

現代人に急増中!「かくれ顎関節症」の最大の原因TCHとは

顎関節症の原因の中でも、近年特に注目され、現代人に急増しているのがTCH(Tooth Contacting Habit)です。

TCH(上下歯列接触癖)の定義と正常な状態

TCHとは、Tooth Contacting Habit(上下歯列接触癖)の略です。

これは、食事や会話の時以外で、上下の歯を無意識に長時間接触させてしまう癖のことを指します。

ここで、ご自身の状態をチェックしてみてください。

今、この記事を読んでいる時、上下の歯は接触していますか?

実は、人間がリラックスして唇を閉じている時、上下の歯の間には1〜2mm程度のわずかな隙間(安静空隙)があるのが正常です。

食事や会話を含めても、上下の歯が接触している時間は、1日わずか20分程度と言われています。

TCHがある方は、この「ほとんど接触していない」状態を保てず、無意識に歯を接触させ続けているのです。

TCHが顎と全身にもたらす悪影響

歯が接触しているだけでも、顎を閉じる筋肉は常に緊張状態にあります。

この軽度な緊張が長時間持続することで、筋肉は疲労し、顎関節に過度な負担がかかります。

| TCHが引き起こす主な問題 |

|---|

| 1. 顎関節症の発症・悪化:顎関節や咀嚼筋の疲労・炎症 |

| 2. 頭痛・肩こり:顎周辺の筋肉の緊張が首・肩に波及 |

| 3. 歯のトラブル:歯の摩耗、知覚過敏の悪化、歯が割れる・欠けるリスク |

| 4. 歯周病の悪化:歯への過剰な負担による歯周組織への影響 |

パソコンやスマートフォンをうつむいて操作する姿勢や、仕事で集中している時の軽度な緊張が、TCHの主な原因とされています。

いますぐできる!顎関節症・TCHの簡単セルフチェック

ご自身の顎の状態を知ることは、改善への第一歩です。

以下の簡単なセルフチェックで、顎関節症やTCHの兆候がないか確認してみましょう。

3本指で確認する「開口障害」チェック

口を大きく開けた時に、以下の3本指を縦にして口の中に入れてみてください。

- 人差し指

- 中指

- 薬指

もし、この3本指がスムーズに入らない場合、開口障害の可能性があります。

これは顎関節症の主要な症状の一つです。

鏡で確認する「無意識の食いしばり」チェック

鏡を見て、舌や頬、歯の状態をチェックすることで、TCHや歯ぎしりの有無を確認できます。

- 舌の縁(ふち)にギザギザの歯の痕がついている:長時間、舌を歯列に押し当てている証拠です。

- 頬の内側に白い線(圧痕)がある:頬の筋肉が緊張し、歯に押し付けられている痕です。

- 下顎の歯茎の裏側にごつごつした膨らみがある(骨隆起):持続的な強い力が加わることで、顎の骨が発達した状態です。

- 奥歯の噛み合わせの面が平らにすり減っている:歯ぎしりや食いしばりによる過剰な負担のサインです。

これらのチェックで心当たりのある症状が多い場合は、一度歯科医院で顎の状態を詳しく診てもらうことをお勧めします。

歯科医院でできる顎関節症の治療法とセルフケアの重要性

顎関節症の治療は、まず患者さん自身が行うセルフケアと、歯科医院で行う可逆的な治療が中心となります。

治療の基本は「可逆的治療」と「セルフケア」

顎関節症の治療において、国際的にも認められている原則は、「治療による効果がなかったときに、患者さんにその治療による被害を残さない治療(可逆的な治療)を選択すべき」という考え方です。

そのため、安易に「噛み合わせを良くするため」として歯を削る、被せ物をする、歯列矯正をするなどの不可逆的な治療は、世界的なガイドラインでも推奨されていません。

スプリント療法(マウスピース)の役割

歯科医院で行う治療の代表的なものが、スプリント療法です。

スプリントとは、患者様一人ひとりの歯型に合わせて作製するプラスチック製の口腔内装置(マウスピース)のことです。

- 効果:

- 夜間の無意識な食いしばりや歯ぎしりによる、顎関節や筋肉への過剰な圧力を分散・軽減する。

- 顎関節を適切な位置に保持し、関節の安定化を図る。

- 筋肉の緊張を緩和する。

スプリントは、顎関節症の症状が強く出ている方に特に有効な治療法です。

歯科医が勧める日常生活での改善ポイント

治療の成否は、患者様ご自身による日々のセルフケアにかかっていると言っても過言ではありません。

1. TCHの意識的な修正(行動療法)

TCHの対処法は、まず「無意識に歯を合わせていること」を自覚し、その癖をやめるように意識することです。

- パソコンやスマホ、テレビのリモコンなど、目につきやすい場所に「歯を離す」「リラックス」と書いた付箋を貼る。

- 気づいた時に、唇は閉じたまま、上下の歯を離すように意識する。

2. 顎関節と筋肉の安静

痛みが強い時期や、顎に負担をかける行動は控えます。

- 硬い食べ物(フランスパン、スルメなど)や、大きく口を開けるあくび、大笑いを控える。

- 頬杖、うつぶせ寝、片側噛みなどの悪習癖を意識的にやめる。

3. セルフマッサージとストレッチ

顎周辺の緊張した筋肉をほぐします。

- 咬筋マッサージ:頬骨の下から顎の角にかけての筋肉を、指の腹で優しく円を描くようにマッサージする。

- 側頭筋マッサージ:こめかみ周辺の筋肉を、指先で軽く押さえながらマッサージする。

まとめ:口腔の健康は全身の健康へ

原因不明の頭痛や肩こりは、実はあなたの「噛み合わせ」が発しているSOSかもしれません。

顎関節症は、顎の痛みや音、口の開けにくさといった局所的な症状だけでなく、顎の筋肉の緊張を通じて、首や肩、そして全身のバランスにまで影響を及ぼす病気です。

特に、無意識の食いしばりやTCH(上下歯列接触癖)は、現代のストレス社会において、多くの人が抱える「かくれ顎関節症」の最大の原因となっています。

もし、この記事でご紹介したセルフチェックに心当たりのある方は、我慢せずに、かかりつけの歯科医院に相談してください。

口腔外科や顎関節症外来を設けている医療機関もあります。

口腔の健康を守ることは、単に虫歯や歯周病を防ぐことだけではありません。

それは、全身の不調を改善し、快適な日常を取り戻すための、人生の質を守る行為そのものなのです。

30年以上、歯科医として現場に立ってきた私だからこそ、このメッセージを強くお伝えしたいと思います。

ぜひ、今日から「歯を離す」意識を持ち、ご自身の顎と全身の健康を見直すきっかけにしてくださいね。