「若い頃は何も言われなかったのに、今になって親知らずが痛みだした…」

「40歳を過ぎてから歯を抜くのは、なんだか怖いし大変そう…」

こんにちは。

神奈川県で歯科医師をしております、大井美智子と申します。

これまで30年以上にわたり、多くの患者さんのお口の健康と向き合ってまいりました。

この記事を読んでくださっているあなたは、ご自身の親知らずについて、このような漠然とした不安や疑問をお持ちではないでしょうか。

若い頃に抜くもの、というイメージがある親知らずだからこそ、40代、50代になってから問題に直面すると、どう判断すべきか迷ってしまいますよね。

結論から申し上げますと、40代以降の親知らずは、抜くべきケースと、必ずしもそうではないケースがあります。

大切なのは、その判断基準を正しく理解し、ご自身のお口の状態に合わせた最善の選択をすることです。

この記事では、長年の臨床経験をもとに、40代以降の親知らずについて、抜くべきか、それとも残すべきか、その判断の分かれ目となるポイントを、専門家の視点から分かりやすく解説していきます。

読み終える頃には、あなたの不安が解消され、ご自身の親知らずとどう向き合っていくべきか、その道筋が見えているはずです。

目次

なぜ今?40代以降で親知らずが問題になる理由

「20代、30代の頃は何もなかったのに、どうして今ごろになって…」

診療室では、そうおっしゃる患者さんが少なくありません。

まずは、なぜこの年代になると親知らずがトラブルの原因になりやすいのか、その理由から見ていきましょう。

若い頃は静かだったのに…年代によるお口の変化とは

私たちの体は、年齢とともに少しずつ変化していきます。

お口の中も例外ではありません。

40代以降になると、多くの方に共通して見られる変化がいくつかあります。

例えば、仕事や家庭のことで忙しくなり、ストレスや疲れが溜まりやすくなることで、体の抵抗力が落ちてくることが挙げられます。

お口の中では、この抵抗力の低下が、歯ぐきの炎症などを引き起こすきっかけになりやすいのです。

また、長年の生活習慣によって歯周病が少しずつ進行していたり、加齢によって唾液の分泌量が減ったりすることも、お口のトラブルが起きやすい環境を作る一因となります。

若い頃は体力で抑え込めていた親知らず周りの小さな火種が、体の変化という「風」を受けて、急に燃え上がってしまう。

それが、40代以降に親知らずが痛みだす、主なメカニズムなのです。

放置は危険!40代以降に起こりやすい親知らずのトラブル

では、具体的にどのようなトラブルが起こりやすいのでしょうか。

代表的なものをいくつかご紹介します。

- 智歯周囲炎(ちししゅういえん)

親知らずは一番奥に生えているため歯ブラシが届きにくく、汚れが溜まりやすい場所です。その汚れの中で細菌が繁殖し、歯ぐきに強い炎症を起こすのが「智歯周囲炎」です。40代以降で親知らずが痛む原因の多くは、これが当てはまります。ひどくなると、お口が開けにくくなったり、顔が腫れたりすることもあります。 - 手前の歯のむし歯や歯周病

これは非常に深刻な問題です。親知らずが斜めに生えていると、その手前にある大切な奥歯(第二大臼歯)との間に複雑な隙間ができます。この隙間にたまった汚れが原因で、気づかないうちに手前の歯が大きなむし歯になったり、歯を支える骨が溶ける歯周病が進行したりするケースは、決して珍しくありません。 - 口臭の原因

親知らずの周りに溜まった汚れや、智歯周囲炎による膿は、不快な口臭の原因にもなります。ご自身では気づきにくいことも多いのが、難しいところです。

これらのトラブルは、一つひとつがQOL(生活の質)を大きく下げる原因となり得ます。

だからこそ、この年代からの親知らずの問題は、見て見ぬふりをせず、きちんと向き合うことが重要なのです。

【年代別】親知らず抜歯のリスクと現実的な話

「抜いたほうがいいのは分かったけれど、やっぱり怖い…」

そうですよね。

特に、若い頃と比べて体の変化を感じている年代だからこそ、抜歯という処置に対する不安は大きいと思います。

ここでは、40代以降の抜歯の現実的なお話をします。

若い頃の抜歯との違い(骨の硬さ・回復力)

10代や20代の頃の抜歯と、40代以降の抜歯では、条件が少し異なります。

最も大きな違いは、歯を支えている骨の硬さです。

年齢を重ねると、私たちの骨は徐々に硬く、緻密になっていきます。

若い頃の骨は比較的柔らかく弾力があるため、歯もスムーズに抜けることが多いのですが、硬くなった骨の中にある歯を抜くのは、やはり難易度が上がります。

また、歯の根と骨が癒着(ゆちゃく)して、一体化していることもあり、抜歯に時間がかかったり、骨を削る量が増えたりする傾向にあります。

もう一つの違いは、体の回復力です。

若い頃は、抜歯後の傷の治りも早く、腫れや痛みも比較的短期間で治まることが多いです。

しかし、40代以降になると、どうしても回復のスピードは緩やかになります。

抜歯後の腫れや痛みが長引いたり、お口の中の違和感がなかなか取れなかったりすることは、ある程度想定しておく必要があります。

40代・50代以降の抜歯で特に注意すべきこと(持病など)

この年代の抜歯で、私たちが特に慎重になるのは、患者さんがお持ちの全身疾患(持病)との関わりです。

例えば、高血圧や心臓の病気、糖尿病などを治療中の方、あるいは血液をサラサラにするお薬(抗凝固薬)を飲んでいる方、骨粗しょう症のお薬を飲んでいる方などは、抜歯のリスク管理が非常に重要になります。

ですから、私たちは抜歯の前に、必ずかかりつけ医の先生と連絡を取り合い、患者さんの全身状態を正確に把握した上で、安全に処置を行えるかどうかを判断します。

問診の際には、現在治療中の病気やお飲みになっているお薬について、些細なことでも必ずお話しください。

怖い話ばかりになってしまいましたが、これは「だから抜かないほうがいい」ということではありません。

「正しい知識を持って、適切な準備と管理のもとで行う必要がある」ということです。

ご安心くださいね。

歯科医はここを見ている!抜歯を判断する5つの基準

それでは、いよいよ本題です。

私たちが日々、どのような情報をもとに「抜くべきか」「残すべきか」を判断しているのか。

その基準となる5つのポイントをご紹介します。

基準1:痛みや腫れなどの「自覚症状」があるか

まず最も分かりやすい基準が、患者さんご自身の自覚症状です。

過去に何度も痛みや腫れを繰り返している場合、それは親知らずがトラブルの原因になっている明確なサインです。

今後も同じような症状が再発する可能性が非常に高いため、抜歯をおすすめすることが多くなります。

基準2:むし歯や「智歯周囲炎」のリスクは高いか

親知らず自体がむし歯になっていたり、先ほどご説明した「智歯周囲炎」を起こしていたりする場合は、抜歯の対象となります。

特に、親知らずのむし歯は治療器具が届きにくく、たとえ治療しても再びむし歯になりやすいため、根本的な解決として抜歯が第一選択となることが多いのです。

基準3:日々の清掃(ブラッシング)が適切にできているか

これは、ご自身でお口の中を鏡で見ただけでは、なかなか判断が難しいかもしれません。

「毎日きちんと磨いている」と思っていても、一番奥にある親知らずの、特に歯と歯ぐきの境目や、手前の歯との隙間まで完璧に磨けている方は、実は非常に少ないのです。

私たちが専門的な目で見て、清掃が困難な状態にあると判断した場合は、将来的なリスクを考えて抜歯をご提案することがあります。

基準4.:手前の歯や歯並び全体への「悪影響」はないか

これは非常に重要なポイントです。

親知らず自体に問題がなくても、その存在が手前の大切な奥歯を危険にさらしているケースです。

横向きや斜めに生えている親知らずが、手前の歯の根元をぐいぐいと押している。

これにより、手前の歯の根が溶けてしまったり(歯根吸収)、歯並び全体が少しずつ乱れてきたりすることがあります。

親知らずを守るために、その隣の生涯使うべき歯を失っては本末転倒です。

私たちは、お口全体のバランスを考えて、抜歯の必要性を判断します。

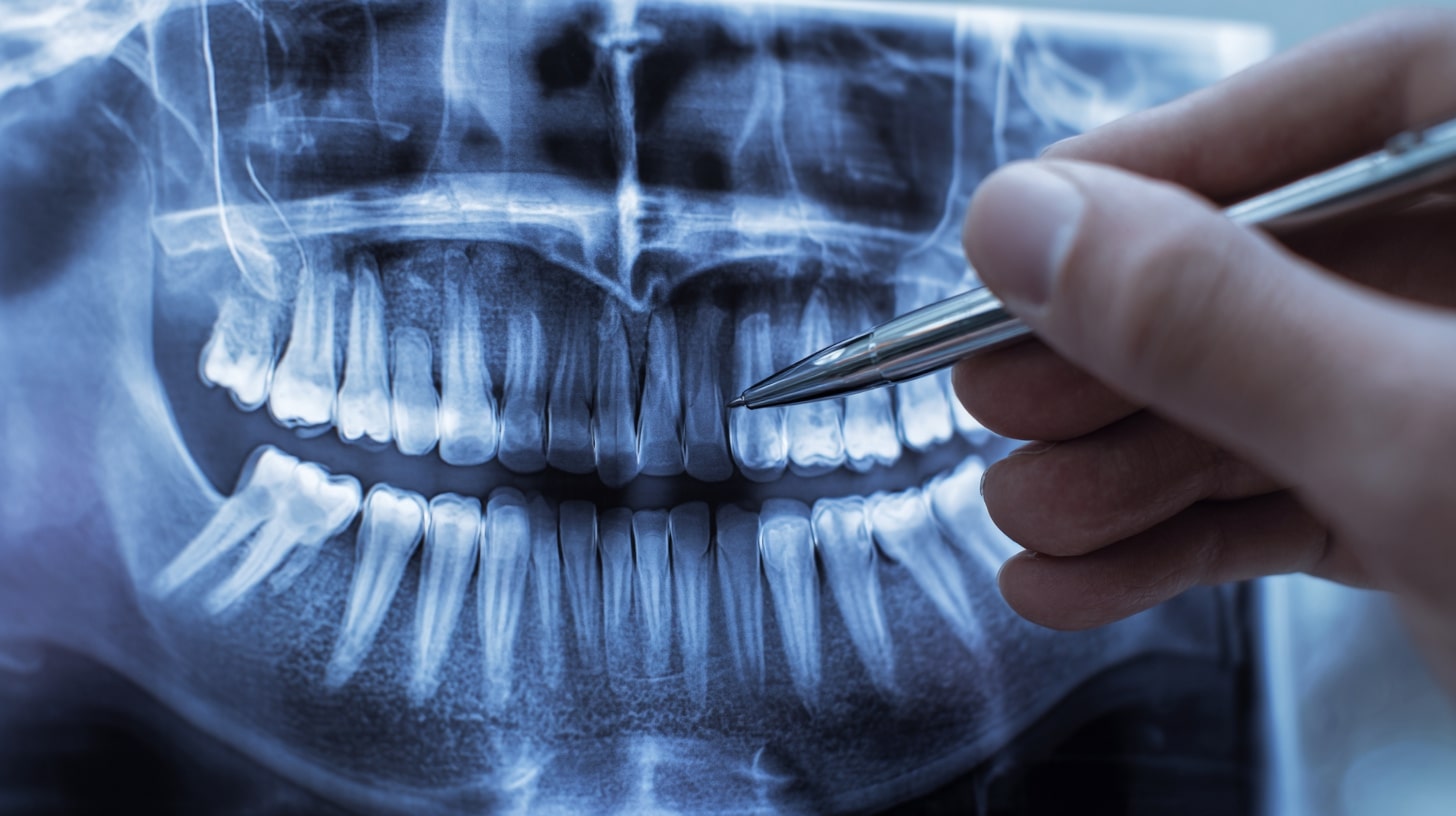

基準5:レントゲンで見たときの「将来的なリスク」

自覚症状がなく、一見問題ないように見えても、レントゲン写真を撮ってみて初めて分かるリスクもあります。

例えば、歯の根の先に「嚢胞(のうほう)」と呼ばれる膿の袋ができていて、それが少しずつ大きくなっているケース。

これは放置すると顎の骨を溶かしてしまうため、無症状でも抜歯が必要になります。

定期的な歯科検診でレントゲンを撮ることの重要性が、ここにあります。

一方で「抜かない」という選択肢も。親知らずを残せるケース

ここまで抜歯の話を中心に進めてきましたが、もちろん、すべての親知らずを抜かなければならないわけではありません。

残しておける、あるいは残しておいたほうが良いケースも存在します。

問題なく機能している「優等生」な親知らず

上下の親知らずがまっすぐに生えていて、きちんと噛み合っており、お食事の際にしっかりと機能している。

さらに、歯ブラシも問題なく届き、清潔な状態を保てている。

このような、いわば「優等生」の親知らずは、抜く必要はまったくありません。

他の奥歯と同じように、大切なご自身の歯として、これからも大事にケアを続けていきましょう。

完全に埋まっていて静かにしている「隠居中」の親知らず

歯ぐきや骨の中に完全に埋まっていて(完全埋伏智歯)、レントゲン上でも特に問題が見られない。

このような、静かに「隠居」している親知らずも、急いで抜く必要はありません。

ただし、年齢とともに骨の位置が変化したりして、将来的に問題を起こす可能性もゼロではありませんので、定期的にレントゲンで状態を確認していくことが大切です。

将来の「切り札」に?移植歯としての可能性

これは少し特殊なケースですが、将来、手前の奥歯が残念ながら抜歯になってしまった場合に、そこに健康な親知らずを移植する(自家歯牙移植)という治療法の選択肢があります。

条件が合えば、インプラントやブリッジ以外の方法で、再びご自身の歯で噛めるようになる可能性があるのです。

このような将来の「切り札」として、あえて親知らずを温存しておく、という考え方もあります。

40代からの親知らずとの付き合い方 Q&A

最後に、患者さんからよくいただくご質問に、Q&A形式でお答えします。

Q1. 抜歯を決めたら、どんな準備や流れになりますか?

まずは歯科医院で、レントゲンやCT(三次元的なレントゲン)を撮影し、親知らずの状態(生え方、神経との距離など)を詳しく診断します。

全身疾患がある場合は、かかりつけ医への対診も行います。

抜歯当日は、体調を整えてご来院ください。

処置後は痛み止めと抗生剤をお出しします。

抜歯にかかる時間は、状態によりますが30分〜1時間程度が目安です。

Q2. 抜歯後の腫れや痛みは、どのくらい続きますか?

個人差が大きいですが、一般的に、抜歯後2〜3日が腫れと痛みのピークで、その後1週間ほどで徐々に落ち着いていきます。

特に下の親知らずは腫れやすい傾向にあります。

抜歯当日は安静にし、処方されたお薬をきちんと服用することが、症状を和らげるポイントです。

Q3. 抜かずに様子を見る場合、どんなケアが必要ですか?

「抜かない」と決めた親知らずは、これまで以上に丁寧なケアが必要になります。

具体的には、ヘッドの小さな歯ブラシや、毛先が細いワンタフトブラシなどを使って、親知らずの周りを意識的に磨くことが大切です。

そして何より重要なのが、歯科医院での定期的なプロフェッショナルケアです。

ご自身のセルフケアだけでは限界がありますので、3〜4ヶ月に一度は歯科衛生士によるクリーニングと、歯科医師によるチェックを受けるようにしてください。

まとめ

今回は、40代以降の親知らずについて、多角的な視点から解説してまいりました。

最後に、大切なポイントをもう一度振り返ってみましょう。

- 40代以降は、体の変化により親知らずのトラブルが起きやすくなる。

- 抜歯には骨の硬さや持病など、若い頃とは異なるリスクが伴うため、慎重な判断が必要。

- 抜歯の判断は「症状の有無」「清掃状態」「周囲の歯への影響」などを総合的に見て行われる。

- まっすぐ生えて問題なく機能している場合など、必ずしも抜く必要がないケースもある。

- 最も重要なのは、ご自身で判断せず、信頼できるかかりつけの歯科医に相談すること。

親知らずの問題は、お一人おひとり状況が全く異なります。

インターネットの情報だけで「抜く」「抜かない」を決めてしまうのは、とても危険です。

ぜひ、この記事で得た知識を「歯科医に相談するための準備」としてご活用ください。

あなたの不安を解消し、お口の健康、ひいては全身の健康を守るお手伝いができれば、これに勝る喜びはありません。